有一天,在公众号上读到森山大道的《犬的记忆》里的几张作品。

在喜欢街头摄影的摄影师里,彩色作品常翻 Alex Webb 的《Istanbul》和 David Alan Harvey 的《Cuba》,黑白喜欢 Willy Ronins 和 Klavdij Sluban,森山十分抑郁的摄影风格知之甚少。

除了若干经典作品外,森山将自己过去几十年的摄影哲学,尤其是街头摄影的思考,用浅显易懂又让人不断回味的文字表达出来,仿佛是看山不是山,看水不是水,到看山还是山,看水还是水的境界。

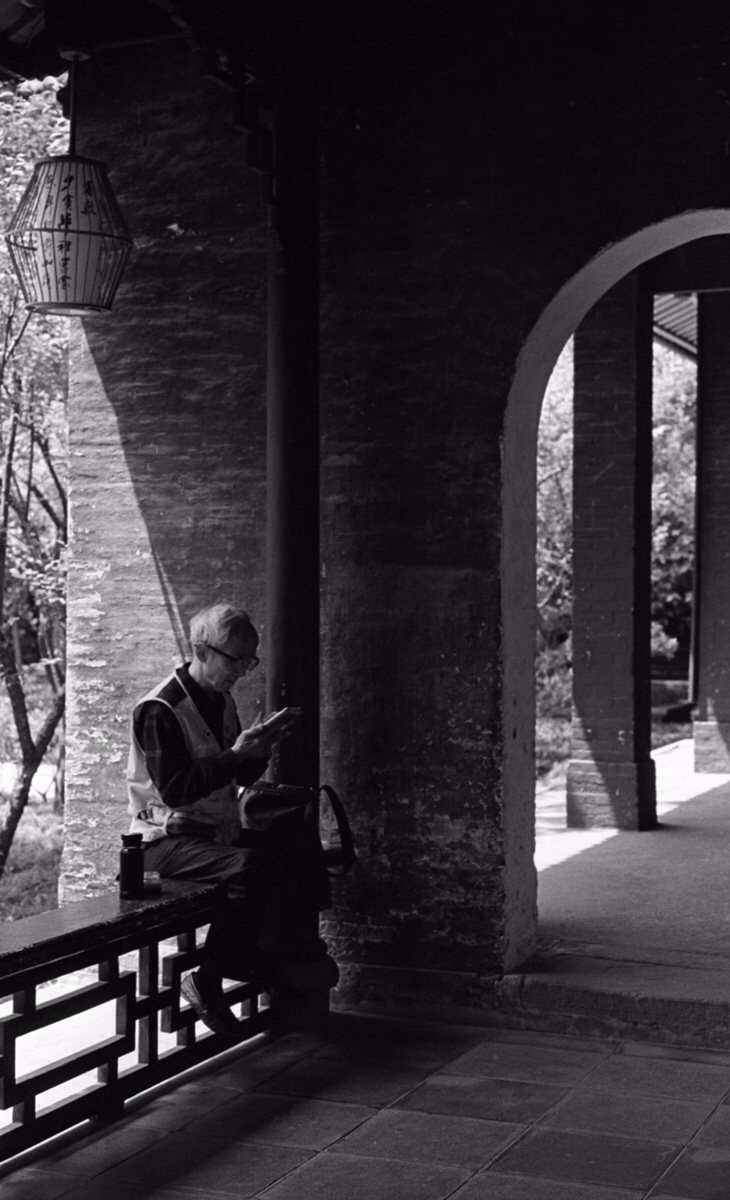

如森山所说,街拍有四个阶段,第一层是感动,既有日落、烟花等各种显而易见的让人感动的场景,也有生活中的让人感动的小品、细节;

第二层是察觉,在平凡的街头看到有故事性的画面,并通过瞬间的记录把故事讲出来;

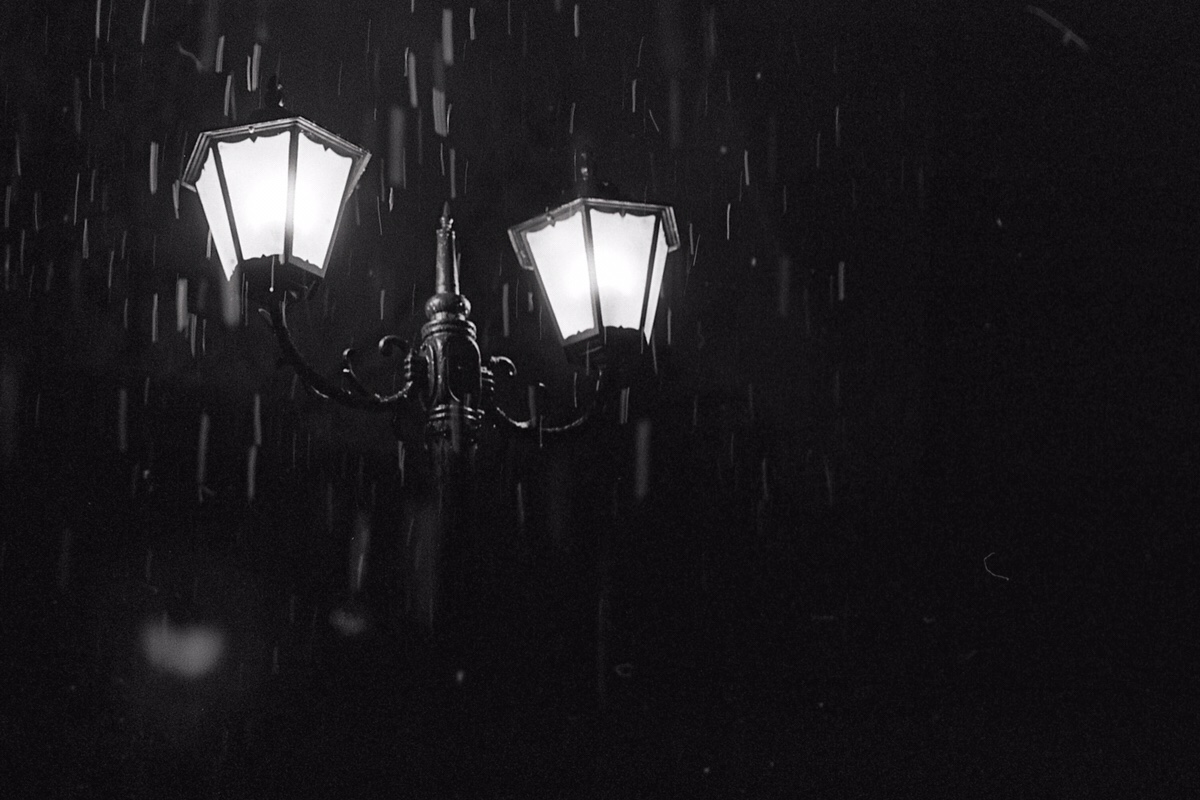

往上,第三层的人会形成自己的风格,或者是像森山一样的街头哲学,持续拍出自己想表达的故事,不会再琢磨器材、构图,看山不是山,看水不是水,国内的年轻摄影师黄京,也许在这个层级;第四层,森山让人忘了所有方法论,上街去拍吧,这就是,看山还是山,看水还是水。

这一层,已经不知该用何种图片表达。