下笔之前犹豫了一下,这一篇到底应该叫感通寺、床单厂还是大象咖啡馆?

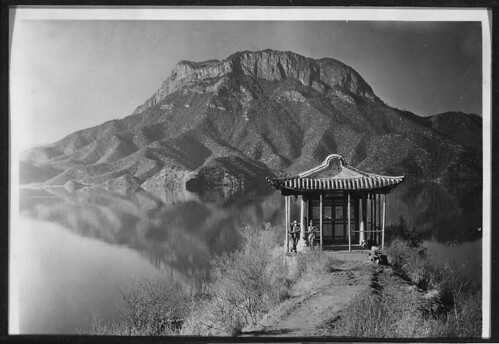

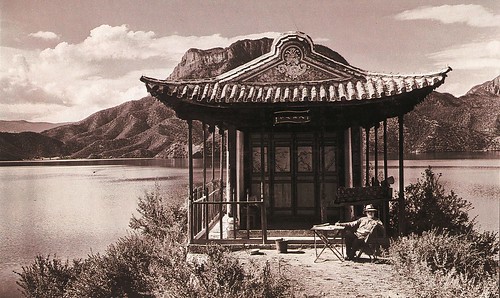

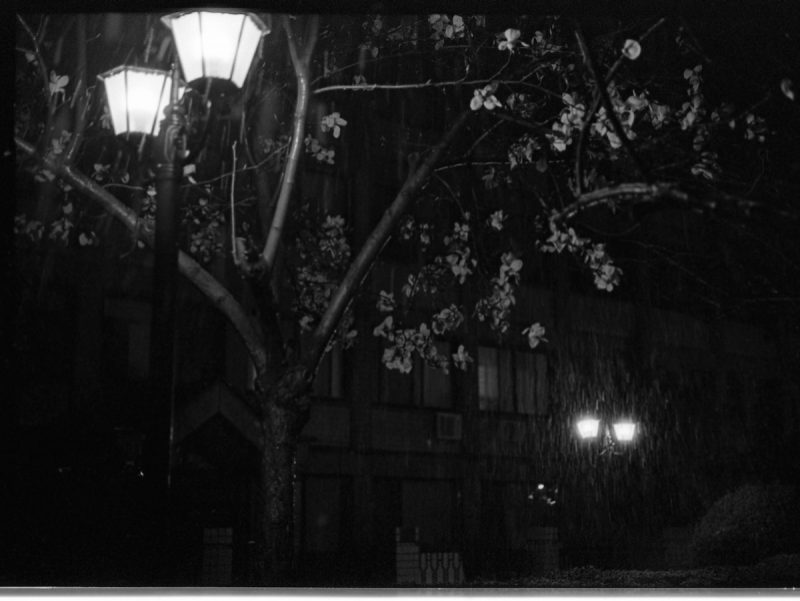

在大理,最喜欢海舌公园和感通寺,一个近的可以触摸洱海,一个远远地依稀看到一大片的蓝色,远离尘土和污染。床单厂摄影博物馆里的暗房老师带我走进了黑白底片冲洗和放大的世界。大象咖啡馆是我在大理除了客栈之外呆的最久的地方了,不出差的日子里,几乎每天下午都在大象咖啡馆里度过。

这些年几次到云南,都自动忽略了大理。既是因为不想破坏过去美好的记忆,怕看见变了的人和事,也是因为时间不再那么自由,都是直飞最接近目的地的地方。这次出发前就约好了老尚,恰好又发现 Tao 搬到了大理定居,于是借着访友,又到古城游荡了一天。

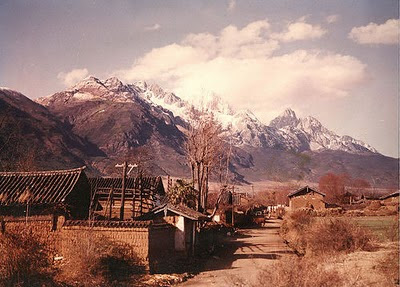

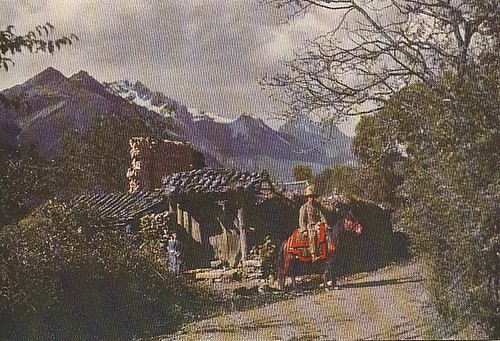

下关的变化很大,许多新的高楼盖起来了;机场方向,房子也从海边修到了机场的半山上。整个海南边满是开发的模样。苍山半山也多了许多新房子,有些是以前的农田,变成了别墅,有些是老房子拆了重新盖了客栈。环海的路重新铺过,成了骑行专用路,还有景区的电瓶车穿行。再晚几年来,可能就再也不认识大理了。

拜访完 Tao,到感通寺的登山道的时间有点晚,遇到防火整治期,下午2点就封山谢客了。折回古城,乘着夕阳在古城晃荡了两个小时,床单厂里没什么人,摄影博物馆本该开门的时间大门紧锁。大理的日落比深圳要晚不少,打算在大象咖啡馆坐到天黑,再去找些吃的。这几天都在路上开车,虽然消耗不少,但肚子并不怎么饿。点了一杯大象的手冲,一瓶老挝啤酒,太阳下山之前喝冰镇啤酒,太阳从苍山上落下去后,离天黑还有好一会,阳光照不到咖啡馆门口的时候就靠热咖啡取暖了。大理所有季节的昼夜温差都很大,加上气候干燥,雨、旱分明,我想许多定居大理的人,都是看上了大理的天气吧。

老尚每年在海南待的时间更多了,春夏天才到大理;Tao 刚搬来一个星期,周遭都很新鲜,他在这里有不少朋友。过了这么些年,对定居大理这件事有了很多新的感悟。首先是需要真的做好 sattle down 的准备,心理上需要给自己一个明确的期限,物质上需要置办一些安定下来所需要的物件。住在客栈虽然灵活,但很多生活起居没那么便利,成本也比租一个房子或者小院子要高。其次需要自己和同伴都有一个能为之付出时间和努力的小目标,有一份不受地域限制并可以在线完成的工作(比如程序员…)只是一个让你站稳脚跟的起点(大理物价挺贵的),当你想继续长期生活下去的时候,很容易遇到沟通成本、升职和地域的矛盾。在大理挺难遇到让人激动的工作,对大多数行业的人而言也很难遇到能给人启发的伙伴,所以最好去之前就做好一两个人长期独立工作的准备。再者,这里也没有条件让子女受教育,风花雪月的生活久了也会平淡,逃离的灵魂更不会升华。想了这么多困难的地方,让我再搬去大理的话,也许能过得更加从容一些,但应该短期内不会再做这样的尝试了,心理和物质上都远没准备好。期望在这里的朋友都找到如愿的生活。

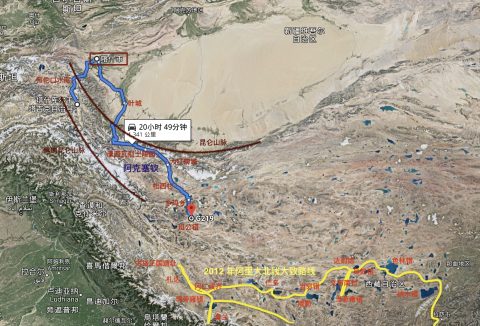

一个人在路上走到了第二天,最艰难的长途路已经走完。离开深圳1800km了,离林芝还有1500km,后面的路分10天走完,很轻松。