说起喜欢的日本摄影师,有两个人——植田正治和石内都——是让人特别着迷的。这一篇源于读到石内都的一本自述体小书《黑白》。书中,石内都总结了她喜欢黑白摄影的三个原因。

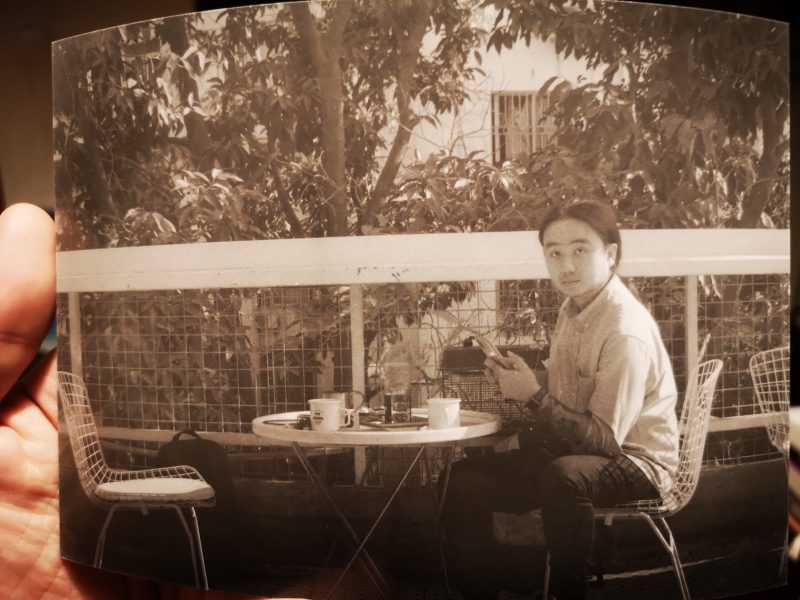

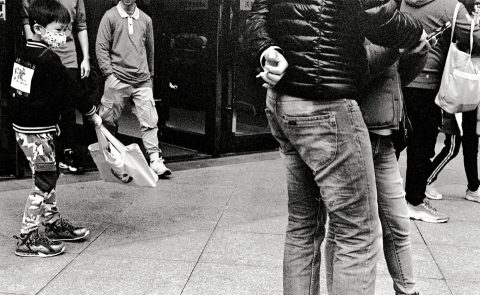

人每天看到的世界都是色彩斑斓的,但如果叶子不再是绿色,桌面不再是棕色,电脑屏幕由原始的高对比度的黑与白构成,一切色彩都变成了只有灰度的反射面,原本吸引你注意的东西还能引人注意吗?所以,她开始接触黑白摄影,去想象、成像肉眼无法直接观察的另一种世界的样子。

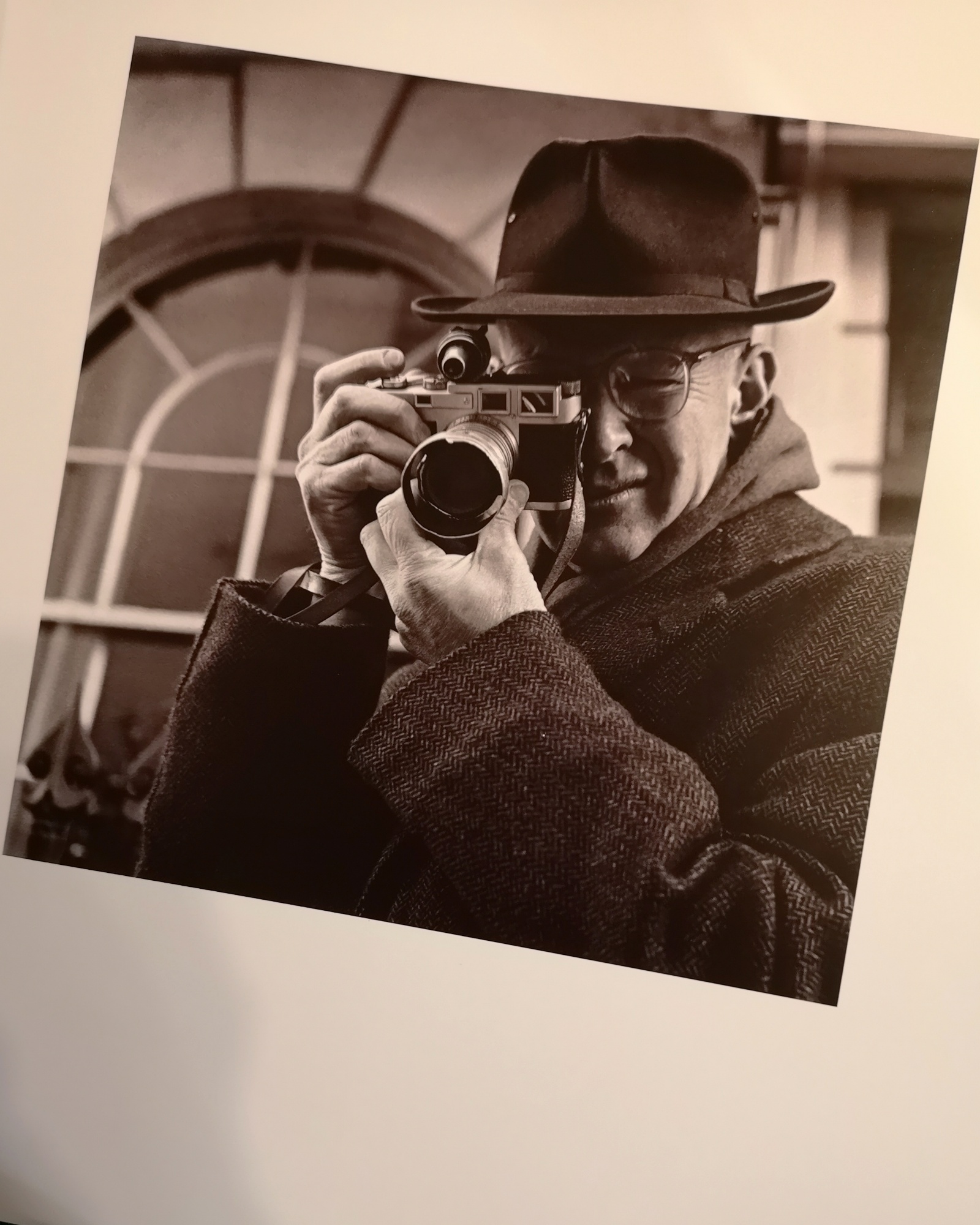

黑白摄影里,拍照的人能独立完成所有的——从取景、拍摄、冲洗到放大——所有的工作,同时天气、水温、药水的状态、心情的好坏,都对所洗印出的黑色有相当大的影响,不到最后一刻都没有定型的黑。总说底片是乐谱,放大是演奏。拍照、冲洗,虽然每一步都由自己掌控,但不到最后都不知道自己得到了怎样的乐谱,纵然是拍照老手也难免在打开显影罐前默默祈祷。而放大的过程,更是不断实现自己的想象,得到理想的黑色。

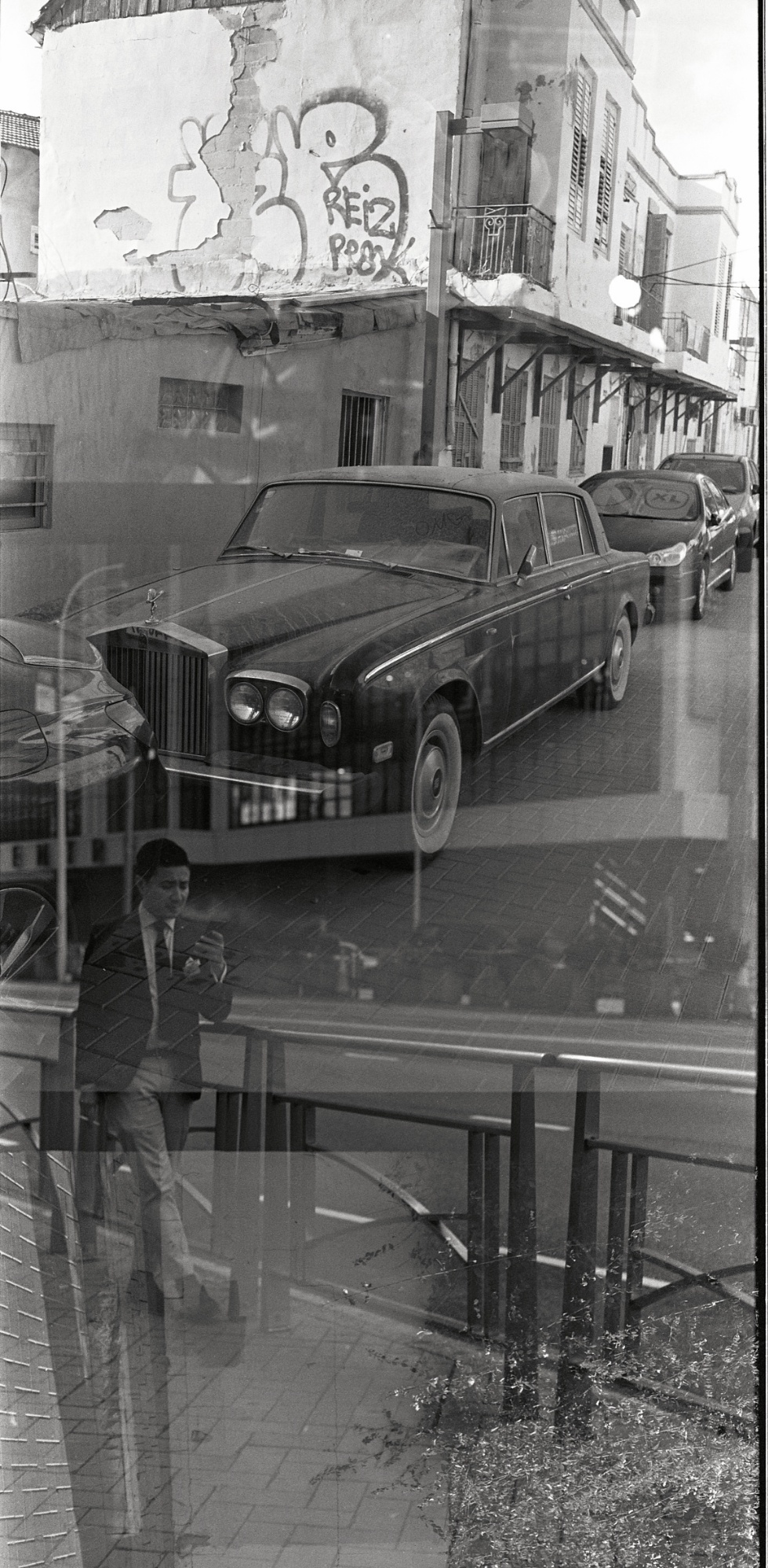

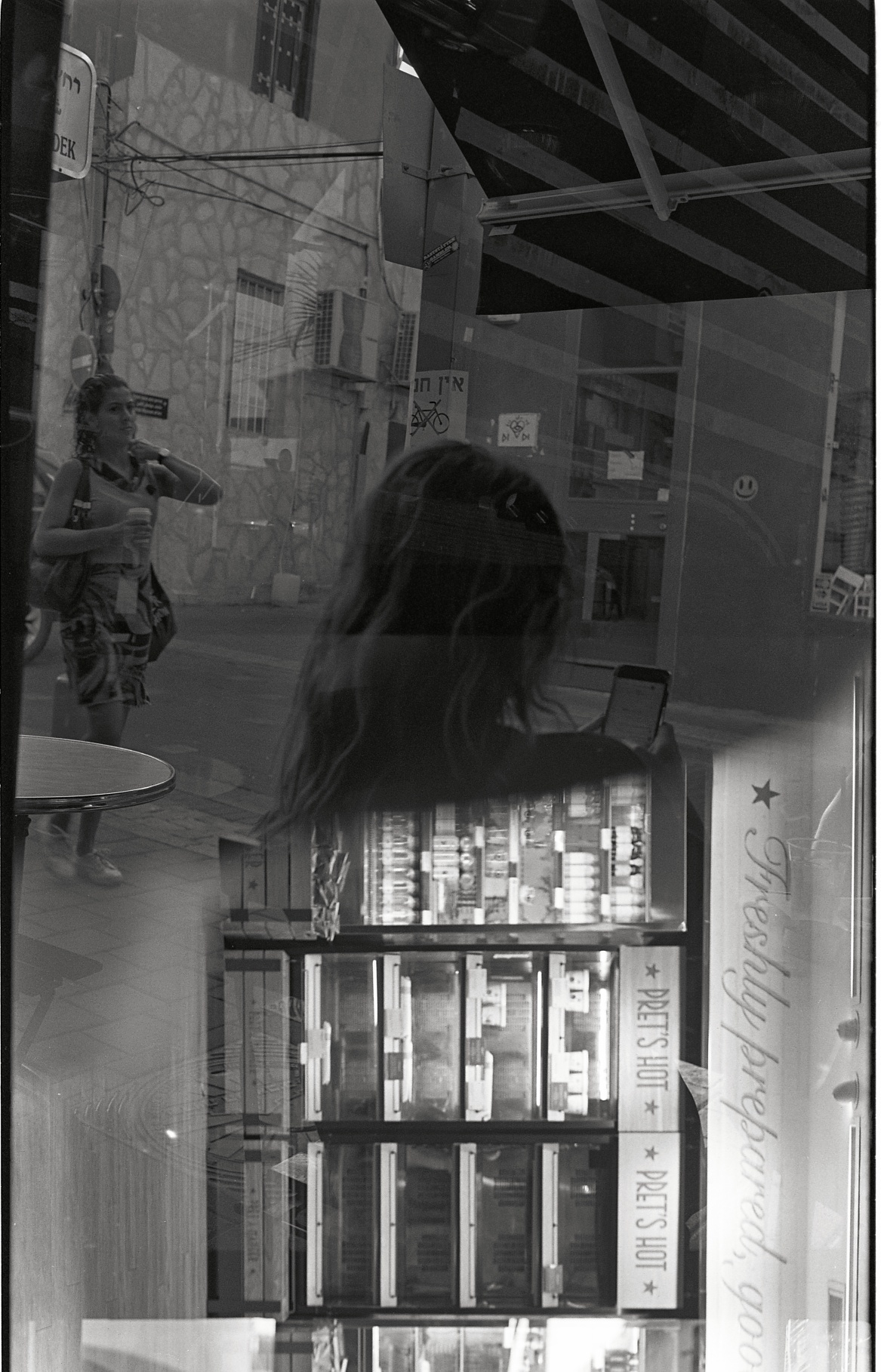

“尽头的黑”、“有风格的白” 这样的词多次出现在书里,但真正看过暗房作品的人对这种高密度银盐颗粒堆积出来的深黑色一定难以忘怀。颗粒与颗粒之间似有缝隙,又紧密聚集,颜色有浓、有淡,从深黑到相纸上完全没被曝光的极白,中间有无穷的灰调过渡。

所以,这既是一项极其艰难的技艺,又是一门简单而有趣的手艺。