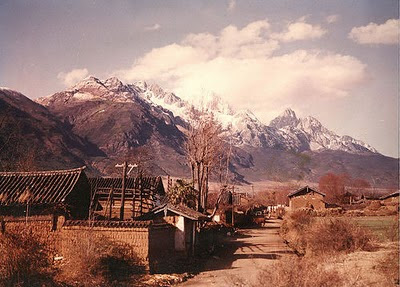

4月底的云南还没有进入雨季,沿着德钦往南,经尼农村到西当村的新路,一路行驶在在澜沧江干热河谷里,海拔从 3700 下降一千余米。站在峡谷东岸的高山上,远处就是雨崩村的入口之一——尼农村。与在金沙江边的小片葡萄园相比,澜沧江两岸的葡萄园、青稞地要葱郁不少,澜沧江西岸是云南高原峡谷最优质的葡萄产区。

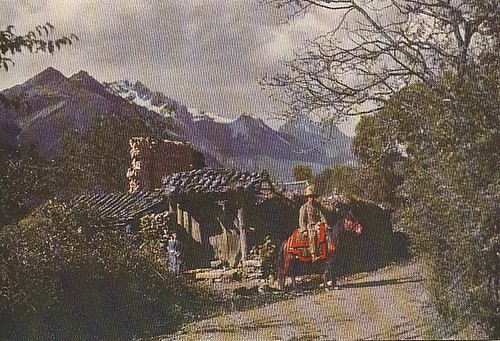

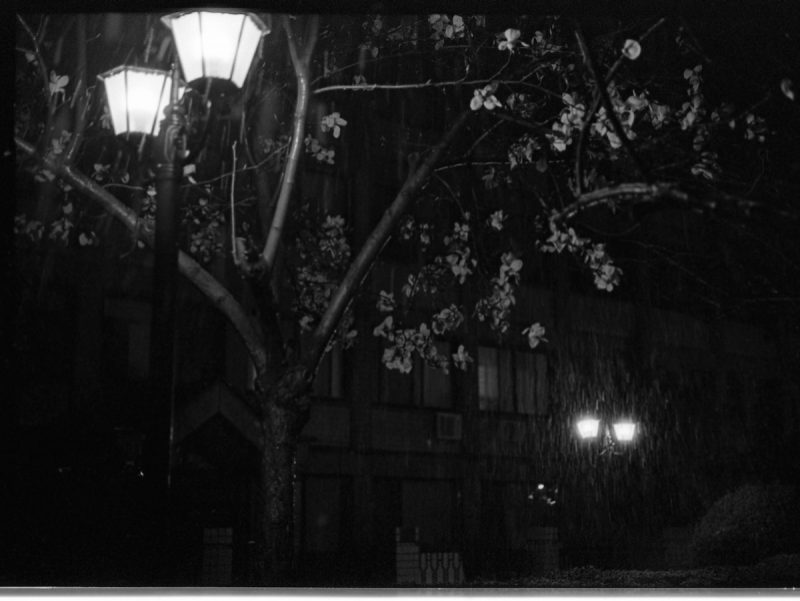

从西当村西边山上的西当温泉入口进雨崩的徒步路已经修缮加宽,可以走越野车。但行车的经营权被云岭乡的一家旅游公司独占,白天用越野车拉游客进出雨崩,进山全程260元,出来200元。晚上雨崩村的村民用皮卡运货,但一般一天也只能走6个往返,客栈老板从村民手里租一辆皮卡从德钦县城拉满货物送到下雨崩要付1000元。如果要运送建材,又要额外付费了。旱季,越野车穿过扬起的尘土,让徒步翻进村的游客体验变得极差。若不是为了在南宗垭口的惊鸿一瞥(这里可以看到主峰卡瓦格博,在雨崩村里是看不到的),以后更多游客应该会选择从尼农大峡谷徒步进出雨崩。这个围绕着路和车的小循环里,修路的赚了大头,雨崩村的村民占了小头,游客的体验变得更差了,客栈老板也只能把运输成本加在商品价格里,转嫁给游客。路修通了的雨崩村,依然维持着一种“与世隔绝”感。

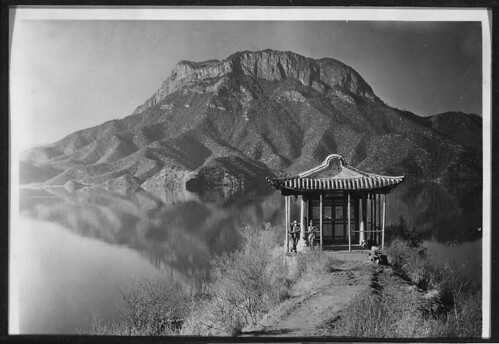

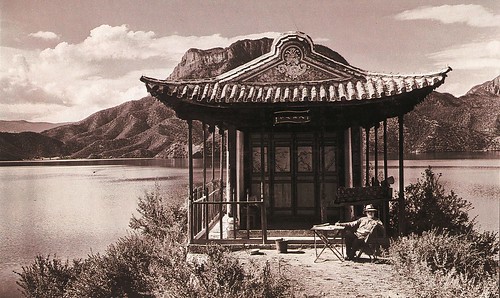

雨崩村沿山而建,村子分上雨崩、中雨崩和下雨崩,从下雨崩上山,到往冰湖徒步,要先花20分钟上山,住在上雨崩的人想去神瀑和神湖,也得先往下走到下雨崩。雪龙客栈在下雨崩村的最边上,是个安静的小房子。这个季节没有别的客人,老板的厨师也跑出去休长假了。住在这里安静惬意,炉子里24小时点着火,永远不缺热水。