http://www.welens.cn/video/timmyyip

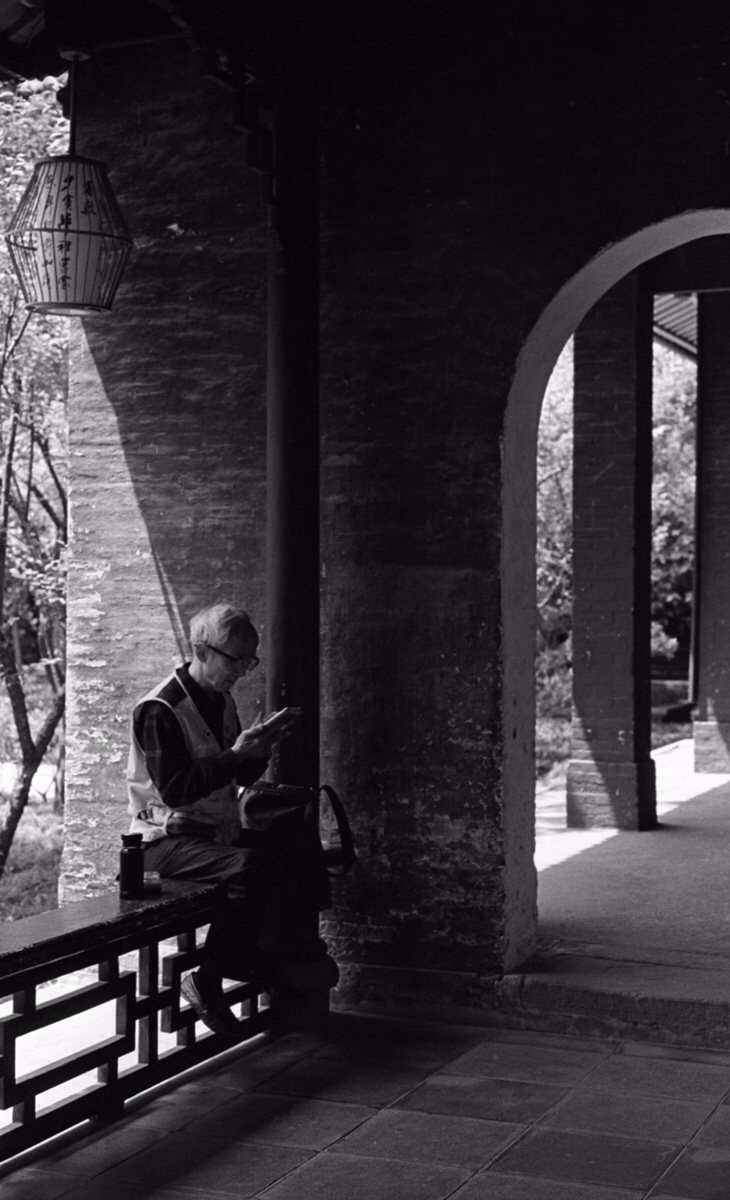

有一天,在《重逢岛》一段特别的大师视频里,遇见了艺术家叶锦添的情怀和独立,缓缓拆解的创作心得,与人生经历。

“跟最纯的东西在一起,这个就是窍门” 。

纯正的艺术家在他们的肢体或头脑里不停地动着,但那是具有省思力与深思力的动。‘活力洋溢的定静’……” 。“创新就是越来越接近靶心,但是靶心也会变,每个时代都有一个力量的中心,你接近一个东西,你也要能跳脱那些东西的干扰”

更惊喜的是,片中提及:2016年,叶锦添与英国国家芭蕾舞团合作的芭蕾舞剧《吉赛尔Giselle》,再顺沿搜寻关于合作的舞蹈家阿库·汉姆(Akram Khan),像是打开了尘封已久的舞蹈世界,熟悉又陌生。艺术的相通性,艺术家的执念与初心,在各自营造的的世界里,相互辉映。

言及这位天才一样的东方舞者,如星星般耀眼绽放在国际舞坛,生于伦敦,有孟加拉国血统,后将印度舞与欧美现代舞精髓相融会,自成一派,被评论界赞誉为“21世纪舞坛第一传奇”。

故事的源起,皆是母亲当初让年幼的阿库·汉姆随卡塔克舞蹈大师学习印度舞,希望出生在伦敦的他不要忘本,谁知却造就出一位世界级大师。阿库·汉姆的舞蹈语汇单纯洗练,常常于静谧中透着厚重力量,如磁石般吸引观者屏息凝神。流淌在身体中的孟加拉记忆,让他的创作始终带了印度文化影子,亦让他有了在西方立足的根本。而这种跨文化交融的状态,皆来自于舞者多元文化经验和经历的神奇交汇,因此他的表演亦充满灵性与哲学意味。

如其所言:“身体是表达情感最重要,最神圣的方式。”

用身体能够沟通生命的各个环节,通过对身体的认知和开发,去表达对世界的认知。用身体修炼自己,这个滋养自由的过程,注定是一直持续的过程。

PS:http://www.akramkhancompany.net 期待现场感受舞者的灵性与韧性,舞蹈的奇妙旅途~

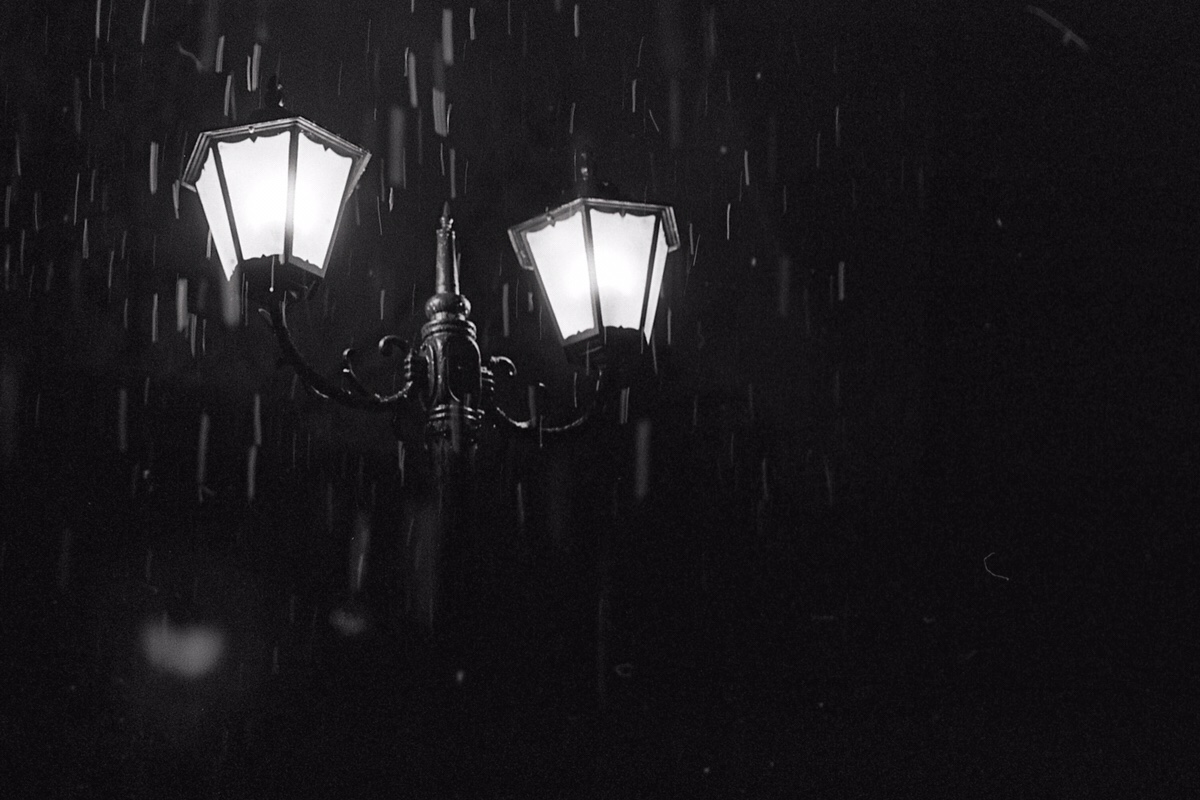

2018 年第一场雪,北京