进入5月,日本大部分地方的樱花都已经凋谢,唯有的北海道还是冬春交替的时节。

道南的樱花期恰好在5月初,我们便选择在春假前往洞爷支笏国家公园,看山、看湖、看樱。

深圳和香港分别开通了直飞千岁的直飞航班,以往需要倒腾转机的行程变得很轻松,往返加起来也只耽误一天时间。

进入5月,日本大部分地方的樱花都已经凋谢,唯有的北海道还是冬春交替的时节。

道南的樱花期恰好在5月初,我们便选择在春假前往洞爷支笏国家公园,看山、看湖、看樱。

深圳和香港分别开通了直飞千岁的直飞航班,以往需要倒腾转机的行程变得很轻松,往返加起来也只耽误一天时间。

火车很快把我们带回了塔施,取了车便继续上路,朝着下一个目的地——库尔马约(Courmayeur)。

阿尔卑斯山区的边境线真是曲折得可爱,意大利、瑞士、法国在这里犬牙交错,蜿蜒前行。这一路上,我们几次不经意间就跨越了国境,手机信号也跟着在三个国家之间来回跳跃,幸好手机的漫游套餐是同时支持欧洲多国的。

原计划先抵达勃朗峰脚下的法国小镇霞慕尼(Chamonix),再从勃朗峰隧道穿回意大利的库尔马约,但出行前才得知这个隧道在 24 年秋冬要封闭整修。这导致我们后两天在库尔马约的计划被打乱了,我们没法按原计划乘坐缆车翻过勃朗峰,到霞慕尼小镇,再搭隧道公交回到库尔马约了。

抵达库尔马约已经是傍晚时分。库尔马约小镇在勃朗峰附近的山谷里,阳光很早就被群山挡住,天色渐暗,沿着山谷开了许久,远远地看见小镇在暮色中亮起灯火。我们预定的酒店不在镇子中心,而是在更靠近山峰的安静的小村子里。

酒店外有一大片舒缓的大草坪,草地上有几棵不高不矮的苹果树,树上还挂着一些没被摘完的苹果,都已经熟透了。傍晚的天气微凉,我们走进可以柔软的草地,坐在帆布躺椅上,枕着手臂,静静地看着远处的勃朗峰。

第一次认真观看婆缪峰是在 2019 年 6 月,疫情还没开始,四姑娘山是周末努努力也能实现说走就走的旅行目的地。跟以色列认识的禹哥即兴相约,周末上巴郎山看绿绒蒿。急忙买好第二天的机票,订好酒店。夜里飞到双流,赶到青城山住一晚。第二天天没亮便启程,在卧龙镇子上吃一碗热腾腾的肥肠面,匆匆上山。

虽然已经是6月初,巴郎山垭口的积雪还没融化。绿绒蒿在凌晨的露水里绽放。

翻过了巴郎山,自然也要顺路去长坪沟走一走。因为起的早,大家也没有足够的体力往返木骡子,刚到上干海子就决定停下来扎营休息。抬头一看,婆缪峰赫然出现在前方。

四姑娘山周围的雪山大多都呈金字塔型,冰川和风共同将岩石削成了三角形的尖峰,其中婆缪峰最为典型。

这次阿尔卑斯之行,最重要的目标便是在阿尔卑斯山区最像婆缪峰的马特洪峰徒步,看看这座欧洲的完美的金字塔型雪山。

我们从马焦雷湖一路向北翻过高山,越过意瑞边境,沿着雪山前行不多久,再往南深入山谷,来到采儿马特(Zermatt)。这里是游客进入马特洪峰最常规的路线。

也许是因为旺季的游客太多,为了保护自然环境,采尔马特是无车小镇。自驾游的游客需要把车停在塔施(Tāsch),再转乘登山火车进入采尔马特。火车站旁边修了巨大的多层停车场。我们只是徒步,装备不多。对于想骑行或滑雪的游客,这样的转乘或许有些不便。

经历了疫情几年的动荡之后,欧洲旅游的口碑似乎在变差,原本没想过这么快再去欧洲过长假。但五一在富士山的比赛后,恰好发现尼斯有一场越野赛在国庆假期,便冲动地报了 50KM 组。想起来很多旅行都是靠冲动做出的决定。

尼斯在阿尔卑斯山脉的最南端,北靠山区,南临地中海。加上对 UTMB 线路的好奇,这次的旅行线路从采尔马特往南,一路沿阿尔卑斯山区行进。沿途经过米兰、采尔马特、库马约尔(勃朗峰)、布里杨松,抵达尼斯,最后再穿过意大利阿尔巴大片的葡萄园,回到米兰。

整个行程在欧洲大概十天,尽量在一处停留三天两晚,进行深度探索。整个旅行下来,徒步、跑步距离超过一百公里,完成了自己对南阿尔卑斯探索的心愿。

走下米兰马尔彭萨机场的廊桥,航站楼的玻璃与阿尔卑斯山区的天空一样通透。雪山从远处的平房背后冒出来,引得大家停下来拍照。这里离阿尔卑斯群山只有两百公里了。横亘在米兰和阿尔卑斯之间的是大大小小一大片高山湖。

米兰的湖区和富士山北麓的湖很不一样。米兰的湖区海拔更高,湖泊是地质运动天然形成,湖水由阿尔卑斯山的冰水融化汇入。无论是科莫湖、马焦雷湖还是更远一些的加尔达湖,都呈南北狭长型,被陡峭的群峰包裹着,湖岸两旁要么裸露的岩石,要么是高原森林、草地。

而富士北麓的湖大多是火山喷发后形成的堰塞湖,有些甚至是近几十年才形成的。它们中最深的达千米,浅的只有十数米,有的甚至在湖底是相通的,湖周围更多是火山灰土形成的大平原、树海。

米兰的湖更加“古老”,湖边也聚集了很多“老钱”。宫崎骏的电影《红猪》里头最后一幕,吉娜坐在湖边的亭子里的一幕,就是湖区里最受欢迎的科莫湖边的场景。这些老钱给湖区带来了热闹、奢华的旅游设施。我们抵达的时候刚好是周六,米兰出发的跑车、摩托一辆接一辆超过我们,往湖区驶去。等我们慢吞吞到达湖边,热闹的咖啡馆里已经再找不到座位了。

午饭的餐厅在马焦雷湖西边的山坡上,远远地就能看到村子里的教堂的塔楼。这里远离了火车站的拥挤和湖边餐厅的热闹,喝着咖啡,远远看着平静的湖面,这才从连夜的飞行中缓过来,真切地感受到我们真的到意大利了。

前几天,看到蔡澜先生这样评判一个人是不是“会吃” —— 会吃的人,会不停地去找更好吃的。像我家隔壁有家很好吃的云吞面,但是人家一讲到很远的地方有一家更好的,我马上就会去那一家,要试一下看。要有这种好奇心,永远要有这种好奇心,一失去了,就回不来了。

去年,给老妈办了日本三年签,年底的红叶季初始,带老人家去了一趟富士湖区、上高地和立山黑部看红叶。10月下旬的立山已经十分萧瑟,红叶落得差不多了;湖区的红叶却又还差一点点;只有上高地红得正好。总之不够尽兴。

旅行后半段,让老人家一个人坐新干线从名古屋到京都,靠着 AI 软件顺畅地溜达了三天。从此打开了新方法。12月底,临近元旦,又带老人家到京都看了一次红叶,这次老人家已经彻底习惯了在日本独自旅行。

会看的人是不会停下寻找更好的季节的脚步的。这不,3月底的樱花季又来了,花了几天给老人家做好了 东京、箱根、镰仓 的攻略,满满地赶上了 2025 年的关东樱花季。就连老妈都嘲笑我,帮她“做攻略”变成了我的工作。

但现在的问题是,立项预算 13000,机酒周游券一套操作下来实际花费 15000,攻略人的亏空谁来填补!

过去几年春节,我们总是把麦子老妈喊到广东,加上我老妈一起一家四口过年。

一来广东比川东北要暖和一些,二来也给老人家放个假,让老妈可以放下替麦子弟弟带娃的重任清闲一阵子,也不用像在家时那样,准备七盘八碗的食物。

我们一起四处溜达,去香港几天、回中山几天,不多的假期就过去了。

继续阅读最近有一个《公园20分钟效应》在网上火了起来 —— 如果一个人花上 20 分钟时间在公园里溜达或者休息,他的心情就会变得愉悦,如果每天花 20 分钟待在公园里,他的身体也会更加健康。

代代木公园在东京的西边,坐 JR 山手线到明治神宫,出站穿过进神宫的人流,绕过神宫前的步道,便是代代木公园东南门。

公园很大,从明治神宫一侧进入到西门出来,哪怕是一刻不停地走,穿行时间也不止 20 分钟。若是不想身心俱疲,可以随处钻进树林子里,找个长椅,看看高大的樟树、看看水池里的野鸭、看看同在森林里的情侣们,心情特别美。

就这样在公园里什么也不想,静静的坐着或者走着,人就会进入一种轻松的状态。这种放松到底缘何而来呢?想必它来自于一种对事情和节奏 “未完成” 状态的放任和勇气。

“未完成”对应“完成”,对应时间节点、竞争。人无时无刻都从上司、同事或者自己领取各种各样的任务、设定各种目标。同时,人对事情如何才算完成也有清晰的认识。一旦这种任务和完成的门槛订立了,人就会被逼着“往前走”。

但在公园里的人不一样,不需要仔细思考哪条路最好走,哪里的风景最美,甚至不需要思考要走多远,还是就地坐下。在公园里是无目的的闲逛,不会想着一定要绕公园三圈才能离开。无论何时,只要自觉得到了足够的休息,就可以心满意足地出去了。这就是把事情“未完成”的状态当成结果的想法。

除了逛公园,上山又何尝不是如此。当你提前很久报上了心心念的越野跑比赛,把它看成晋升为更精进的跑者的必经之路,定下完赛时间目标,当作检视自己训练效果的试金石。设立了目标,才算是交了成为越野跑爱好者的投名状;完成了目标,才真正算是入了越野跑的门。

但是参加越野跑真的需要投名状吗?爬上高山,跑过山脊,没有门槛,也不需要理由。只因为自己把登上顶峰、达到配速这种具体的目标与“完成”划上了等号。然而,当你无所谓这个目标是否完成时,山只是千百年来地壳运动形成的一堆堆土石,人只是如此幸运可以翻越他们,获得美景与自由。

之前的几次到日本要么在冬季、要么在深秋。日本这样四季分明纬度,终于有机会能到春假期间去一次。与去年的北阿尔卑斯纵走不同,这一次因为要参加环富士山越野跑,整个行程都定在了富士山周围。

临行前的最后一个工作日,早高峰花了一个小时才到公司,刚坐下就发现工作用的电脑落在了家里。于是假期前最后大半个工作日也只能安排在家工作了。原本匆忙的出发变得相当从容,提前开始了旅行状态。

富士山离东京很近,从羽田出发两个小时便到了富士吉田。当你刚刚离开城市群,还没切换到乡野间的心境,拐过一个弯,富士山陡然出现在高速路的尽头。

环富士山越野跑七十公里组的起点在富士北麓公园,离河口湖不远,许多选手都选择住在这里。

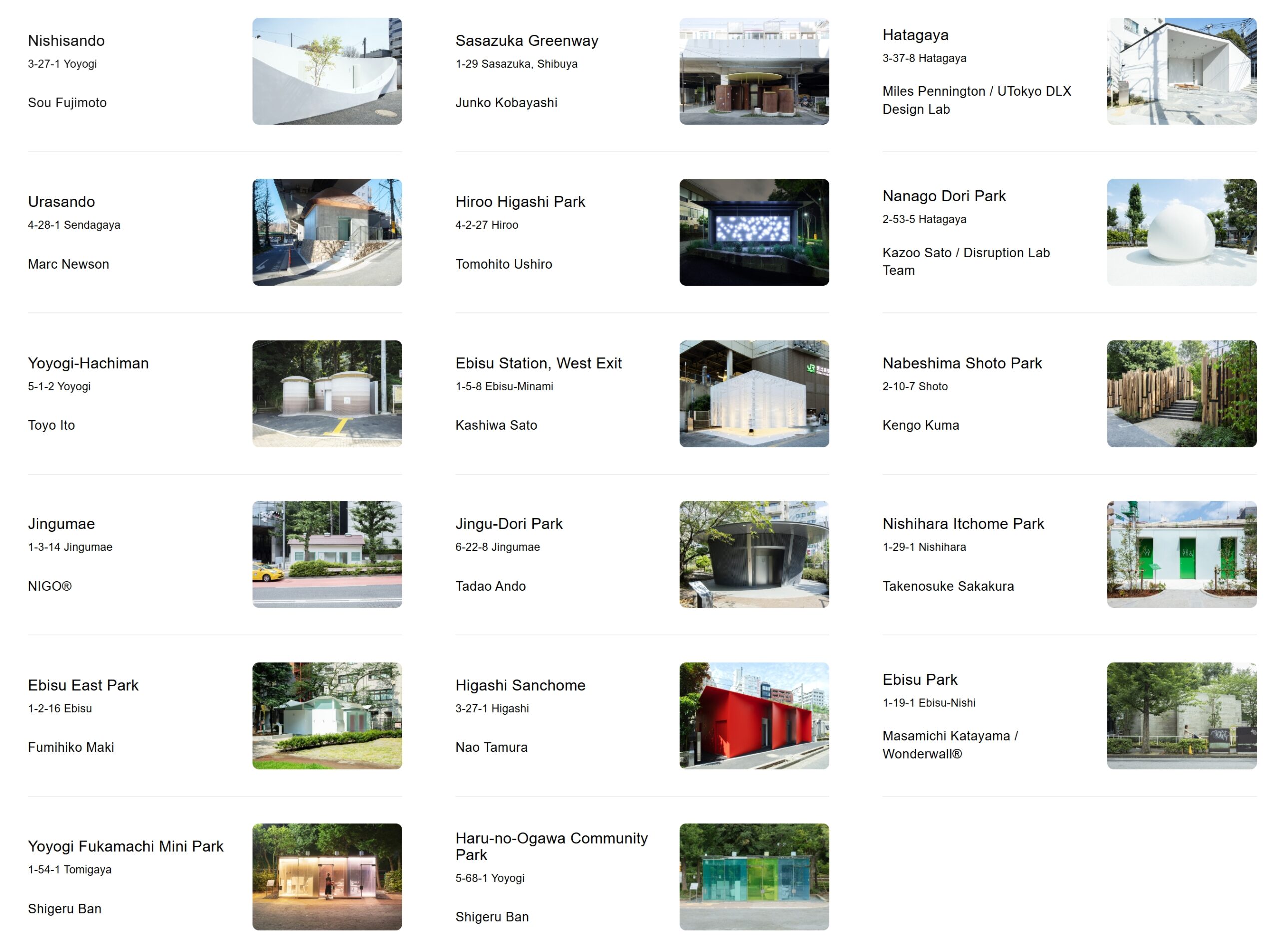

在《木漏日》里提到了文德斯的电影《新活日常》。故事围绕着 Tokyo Toilet 项目以及维护他们的主人公“平山”展开。Tokyo Toilet 项目官方网站是 https://tokyotoilet.jp/,网站中列出了项目中所有厕所的设计师、简介、图片和地图,其中约三分之二在电影中出现过。

木漏日,是在有风的夏天,透过摇曳的树冠撒在地上的阳光。今天在电影中心看了一部文德斯导演的日本电影《完美的日子》,港译《新活生活》。木漏日这个词是从电影里学到的。

主人公每天中午都会带着便当,穿过鸟居,走上小山,坐在树下,不时拿出随身带着的 MiuII 拍下几张照片。夏天的阳光明亮灼热,夏天的树枝繁叶茂。阳光被半透明的树叶层层遮挡,落到地上便不再灼人。若是足够安静,还能听到被风撩动的枝叶互相摩擦发出的沙沙声。这便是木漏日。

我们跟着镜头,与主角一起度过了两周平淡、极简的生活。独居、独处注定是某一类(像主角这样的)人的生活方式,他们身上孤独和 Inner Peace 是可以并存的,哪怕是经过了一些波折,他们最终也能归于平静和幸福,能看到第二天的太阳已经很美好了。

几个月前看过一部电影《柯达克罗姆》,主线是一位摄影师在自己临死前,把最后几卷 Kodachrome 送到堪萨斯的全美最后一家柯达 K-Labs 冲洗店的故事。

充满误会的原生家庭里,父亲临死前与子女在一场漫长的汽车旅行中,相互理解并和解。情节本身略显老套,但摄影师的职责和角色却恰恰与情节产生了冲突,摄影师拍下照片就是为了把时间凝固下来,再经过艺术的加工展现给世人,而主角却在人生最后的时光里与时间赛跑,父子的矛盾最终还是需要时间、沟通与陪伴来化解。

电影中的摄影师的原型是 Steve McCurry,现实中 Kodachrome 最后的一卷也是由他拍摄的。

Kodachrome 是彩色反转片的一种,它的冲洗工艺以 K-x 命名,停产前最后迭代到 K-14 工艺。与之对应的,现在主流的反转片都是E-6 工艺,E 取自柯达的另一系列反转片 Ektachrome。Kodachrome 和 Ektachrome 虽然都是反转片,但其显色原理完全不同。

继续阅读经过三年,终于又可以出国旅行。但时间、经历带给人的变化也很大,一个典型的感受就是对长途飞行的恐惧。选来选去,周边适合旅行的目的地就只有日本。

选择日本的另外一个原因是那里对生活在广东的人来说算是“北方”。

没有秋天的一年是不完整的。在广东待久了,一年四季都是绿色的山,只有冬春交际的时候叶子会枯萎并随着春雨落下,有时候老叶子还没掉光,新芽就长出来了。秋天爱好者只能借着假期,去心目中的北方感受红叶和秋景。

彩色负片要交给工作室处理,一般要三四个星期。文字还没写完,等待的时间漫长但不让人着急。底片一卷一卷陆续返回,整理、校色的过程,也像是在回望这场秋天的旅行。